Anm.: Dieser Beitrag von Dr. Martin Bock erscheint im Dezember 2024 in der Zeitschrift „Kirche und Israel“ 40 (2024), 167-175.

1. Generation Z: „Ich bin Gregor Samsa“

Wenige Tage vor Kafkas 100. Todestag am 3. Juni dieses Jahres erscheint in einer Beilage des Kölner Stadtanzeigers[1] ein spannender Artikel, der den Bezug und die Begeisterung der gegenwärtigen jungen „Generation Z“ (die zwischen 1995 und 2010 Geborenen) für das Werk von Franz Kafka in den Fokus stellt: Von dieser Generation werde Kafka „auf Tiktok und Co. gefeiert“, er sei dort ein „Star. Nicht nur seine Briefe werden geteilt, auch seine literarischen Werke lesen und zitieren die 14- bis 29Jährigen“ und setzen sie in einen intensiven Bezug zu ihrer Gegenwart. Es seien vor allem zwei Motive, so der Autor mit Bezug auf den Literaturwissenschaftler Nils Penke, die diese Generation so berührbar macht für Kafkas Texte: zunächst die besondere Bedeutung des Schreibens als Wirklichkeitshorizont, bei der „die Wirklichkeit modelliert und mobilisiert“ werden, Sprache und sinnliche Wirklichkeit aber zugleich in Differenz treten. Diese berühre die Erfahrung jugendlicher Erwachsener in den sozialen Netzwerken, sich in einer fragilen Intimität zu befinden und zu bewegen. Das Schreiben, das Bezug-, Wahr-, Kontakt- und Distanznehmen auf den und die Andere durch das Schreiben sei eine Erfahrung, in der sich die Generation Z in Kafkas Texten wider-spiegele und sie in eigenen, durchaus flüssigen ‚sozialen Medien‘ und Texten auch perpetuiere. Damit verbinde sich die massive Erfahrung von Verlassen- und Einsamkeit, die besonders jene Generation in den vergangenen Jahren, zum Beispiel durch die Corona-Pandemie, erleiden musste und die ein Tiktok-User mit Bezug auf Kafkas Text ‚Die Verwandlung‘ in folgenden Post fasst: „Zu wissen, dass die ‚Verwandlung‘ eine Metapher für diejenigen ist, die die Hoffnung und den Willen zum Leben verloren haben und von Menschen verlassen wurden, weil sie einfach nutzlos zurückblieben und das wahre Gesicht unserer Gesellschaft zeigen, ist sehr traurig“.

Als Vater zweier junger Erwachsener, die in der Tat in den vergangenen Jahren mit ihrer ganzen Generation massiv und immer wieder (Corona, Klimakrise, Zunahme von Einsamkeit) in ihrem Lebensfluss unterbrochen und irritiert werden, berührt mich diese Horizontverschmelzung und die Bedeutung, die Kafkas Texte aus einem schon-Geschriebensein in die Zukunft treiben.

[1] Kristian Teetz, Generation Kafka, Kölner Stadtanzeiger vom 1. Juni 2024.

2. Generation Y: „Die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf“ (Ez 18,3).

„Vielleicht werden wir also gar nicht sehr viel entbehren, Josefine aber, erlöst von der irdischen Plage, die aber ihrer Meinung nach Auserwählten bereitet ist, wird fröhlich sich verlieren in der zahllosen Menge der Helden unseres Volkes, und bald, da wir keine Geschichte treiben, in gesteigerter Erlösung vergessen sein wie alle ihre Brüder.“[1] Als ich beginne, diesen Artikel zu schreiben, stoße ich auf die im Internet nicht verlorengegangene Traueranzeige meines Essen-Werdener Deutsch- und Geschichtslehrers Klaus Bergmann (1935-2018). Sie ist mit dem Ende der Erzählung „Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse“ überschrieben, Kafkas letzter Erzählung aus dem Frühjahr 1924. Sofort wird mir wieder klar: Ohne meinen Lehrer und seine Leidenschaft für Franz Kafkas Texte wäre mein Leben anders verlaufen. Es war wohl eine produktive Überforderung, uns schon früh mit vielen Kurzgeschichten und Parabeln Kafkas in Berührung zu bringen, nach kurzer Zeit den „Prozess“ und das „Schloss“ lesen zu lassen, mit seinem Deutsch- und Musik-Leistungskurs 1984 10 Tage in Prag zu verbringen – um meine eigene schulische Kafka-Auseinandersetzung im mündlichen Abitur in eine Interpretation der Erzählung „Heimkehr“[2] münden zu lassen. Meiner Generation, also jenen Jugendlichen, die als junge Gymnasiasten 1978 den Film „Holocaust“ entweder selbst sehen oder aber die breite gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Leid des jüdischen Volkes in diesem Kontext mit Furcht und Schrecken rezipierten, die ihren Eltern eine Auseinandersetzung mit ihrer persönlichen und politischen Verantwortung abringen – und die auch wahrnehmen, dass die Verdrängung der nationalsozialistischen Verbrechen und der Geschichte des Antisemitismus auch das Christentum, in dem ich zarte Wurzeln geschlagen hatte, tiefgreifend betreffen. Die religiöse „Verzauberung der Welt“[3], das spürte ich, war ohne eine Auseinandersetzung mit der theologischen Erschütterung, die der Nationalsozialismus für die Grundfesten des christlichen Glaubens bedeutet, nicht mehr möglich. Für einen Jugendlichen der 80er Jahre, für den die religiös-romantische Sehnsucht nach den kulturellen Quellen des „Alles wird gut“-Gefühls zum Coming-of-Age gehörte, war dies keine geringe Herausforderung. Umso mehr bin ich dankbar, dass dieser Lehrer aus den Gesprächen und aus seinem enormen Interesse für jeden einzelne Schüler:in spürte, wie sehr uns insbesondere vor diesem generationellen Hintergrund das Judentum als Religion, Kultur und auch als notwendiger Kontext für Kafkas Biografie und literarisches Schaffen interessierte, neugierig machte und uns lockte, ‚hinter die Kulissen‘ der Geschichte und der Textwelten dieser Religion, ihrer Verknüpfungen mit dem Christentum, aber auch in die abgründige Geschichte der Verachtung des Judentums zu schauen.

Seitdem kehre ich als Mensch, als Theologe, als Vater, immer wieder zu und in den Text ‚Heimkehr‘ zurück und entdecke Zwischentöne der textlichen Berührung Kafkas mit dem Zurückgelassenen des ‚alten Hofes‘.

[1] Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse, in: Franz Kafka. Erzählungen, in: Franz Kafka. Gesammelte Werke, hg. von Max Brod, Frankfurt a.M. 1983, 200-216, hier: 216.

[2] Die Überschrift „Heimkehr“ ist offenbar von Max Brod dem Text zugeschrieben worden. So Bertram Rohde, „und blätterte ein wenig in der Bibel“. Studien zu Franz Kafkas Bibellektüre und ihren Auswirkungen auf sein Werk, Würzburg 2002, 141.

[3] Vgl. Jörg Lauter, Die Verzauberung der Welt. Eine Kulturgeschichte des Christentums, München 2014.

3. Erlittene Nähe wie Fremdheit – eine Annäherung an die Erzählung ‚Heimkehr‘

Durch ein kurzes Bad in der schier endlosen Sekundärliteratur nehme ich wahr, wie eng manche Auslegungen die Verzahnung von „Heimkehr“ mit dem neutestamentlichen Gleichnis vom ‚verlorenen Sohn‘ im Lukasevangelium (15, 11-32) anlegen[1] – begründet u.a. damit, dass Kafka diesen biblischen Text explizit durch einen Mit-Kurgast im Naturheilsanatorium 1912 vermittelt bzw. ans Herz gelegt bekommen habe[2], aber auch durch die text-motivische Auseinandersetzung mit dem „‘Urverhältnis zwischen Vater und Sohn“, das bei Kafka „zerschlagen“ werde, da es „zu keiner eigentlichen Heimkehr mehr“ komme.[3]

Ich bin nicht sicher, ob es dem Verstehen der Parabel Kafkas wirklich dient, diese mit einem weiteren, gewissermaßen unsichtbaren Text, regelrecht zu vergleichen und dazu noch einer historisch-biografischen Situation zuzuordnen. Vielleicht schärfen jedoch diejenigen Motive aus der Erzählung „Heimkehr“ die den (christlichen) Lesenden auch aus jener neutestamentlichen Erzählung ‚bekannt vorkommen‘ und die zugleich in Kafkas Text ganz eigenständig entwickelt sind, den Blick auf dessen Proprium. Deshalb schauen wir zunächst auf die Erzählung selbst.[4]

„Heimkehr“ ist vollständig aus einer Ich-Perspektive erzählt. Die Erzählung nimmt die Lesenden mit in eine Rückkehr in „meines Vaters alten Hof“. Er nimmt an der Beobachtung teil, die der Ich-Erzähler, der „den Flur durchschritten hat“, aus der Mitte des Hofes, den Blick schweifen lassend, vollzieht. Schritt für Schritt lässt er ihn teilhaben an der sinnlichen Erfahrung, die die Rückkehr für den Ich-Erzähler bedeutet. Es ist wirklich eine sinnliche Erfahrung, die wir in ihren verschiedenen Stufen, Tiefen, Dimensionen und ihrer emotionalen Qualität mitvollziehen: eine Rückkehr an einen Ort mit seinem ‚Inventar‘; eine Rückkehr zu Menschen, in Beziehungen hinein, die der Ich-Erzähler verlassen hat und in deren Erfahrungsraum er durch seine Rückkehr wieder vorstößt. Wir erfahren, dass die vollzogene Rückkehr zu dem Ort, zu des „Vaters Haus“ die zweite Frage „Wer wird mich empfangen? Wer wartet hinter der Tür der Küche?“ anstößt. Die Beobachtung des Ich-Erzählers richtet sich nun auf das, was er als Spuren von den Menschen, deren Empfang er imaginiert, wahrnimmt: wärmender Rauch aus dem Schornstein, „der Kaffee zum Abendessen wird gekocht“. Was der Erzähler sieht und riecht, führt den Angekommenen aber nun nicht dazu, sich den Menschen an diesem Ort zuzuwenden, sich ihnen zu zeigen, also auch für die Anderen anzukommen. Das Gegenteil ist der Fall: Die sinnlichen Eindrücke drängen ihn zurück in die innere Reflexion, in die Unsicherheit. „Ist dir heimlich, fühlst du dich zu Hause?“ Die empfundene Unsicherheit, ob seine Rückkehr wirklich eine Ankunft werden kann, drängt sich nun auch in die Wahrnehmung des Ortes hinein: „Meines Vaters Haus ist es, aber kalt steht Stück neben Stück …“. Das Gefühl des Wieder-Erkennens von Haus und Menschen weicht der Entfremdung, ja kehrt sich sogar ins Gegenteil: Die Bedeutung der „Stücke“ sind dem Erzähler überhaupt nicht bekannt, teils hat er sie „vergessen“. Das Gefühl, auch den Menschen, die an „seines Vaters Haus“ leben, nichts nützen zu können, ja ihnen überhaupt nichts (mehr) zu sein, also gewissermaßen den Familien- und Sohnes-‚Status‘ verloren zu haben, ist stärkster Ausdruck dieser enttäuschter und vielleicht in diesem Augenblick gescheiterten Rückkehr. Die Bewegung hin zum und das Durchschreiten des väterlichen Hofes mündet nun einer inneren Erstarrung. Intendierte Bewegungen, die die Distanz überwinden können, wie ein Klopfen an die Küchentür, sind ihm nicht (mehr) möglich.

Der sinnliche Kontakt zu Hof und Menschen beschränkt sich nun auf ein Horchen „von der Ferne“. Diese Ferne, diametral dem ursprünglichen Stehen in der Mitte des Hofes gegenübergestellt, bringt es mit sich, dass ‚objektiv‘ „nichts“ zu hören ist. Wenn er dennoch etwas wahrnimmt, verschwimmt der sinnliche Eindruck mit der Erinnerung „aus den Kindertagen“. In der Gegenwart des Zurückgekehrten bestimmt hingegen Distanz zwischen Erzähler und den Anderen das Geschehen. Sie hat das Warten und Erwarten abgelöst. Geht jene Distanz und Fremdheit allein vom Erzähler aus oder besteht sie tatsächlich auch bei den „dort Sitzenden“, die ihre Gegenwart, ihre Verbundenheit mit Ort und Menschen vor ihm „wahren“?

Die beiden letzten Sätze der Erzählung resümieren die Erfahrung desjenigen, der zurückgekehrt „ist“. Er verlässt den aufgesuchten Ort nicht wieder, kehrt nicht wiederum zurück, aber verbleibt im Zögern „vor der Tür“. Auf Dauer? Noch einmal erscheinen die, die sich hinter jener Tür aufhalten. Es ist das erste Mal, in der sich die Anderen auf ihn zubewegen, indem sie die Tür öffnen und ihn ansprechen – könnten. Aus dem Zurückgekehrt-Sein, aus dem Aufsuchen des Ortes und seinen Lebens- und Begegnungsmöglichkeiten ist ein ferner Möglichkeitsmodus geworden. Und doch hat dieser Modus seine Würde. Denn die, die hier leben und ihn, der zurückgekehrt ist, verbindet die Dimension des „Geheimnisses“. Dieses Geheimnis lässt sich durch das Öffnen einer Tür und wohl auch nicht durch Frage und Antwort, durch keinen Empfang durchbrechen. Es bleibt nur ‚gewahrt‘, wenn die Heimkehr sich so vollzieht, wie der Erzähler sie berichtet, nämlich in tiefster Individualität und Einsamkeit, zugleich aber auch in der phänomenologisch-sinnlichen Erfahrung eines Ortes und seiner Menschen, zu dem und zu denen ich tatsächlich zurückkehre – in erlittener Nähe wie Fremdheit.

[1] Vgl. Rohde, a.a.O., 141ff.

[2] Franz Kafka, Tagebücher, hg. von Hans-Gerd Koch, Michael Müller und Malcom Passey, Frankfurt a. M. 1982, 1046.

[3] So Werner Kraft, Franz Kafka. Durchdringung und Geheimnis, Frankfurt a. M 1964, 62ff. Eine tiefangelegte motivische Untersuchung der Erzählung in ihrem Verhältnis zum biblischen Gleichnis findet sich bei Rohde, a.a.O., 141ff.

[4] Zitiert nach: Franz Kafka, Sämtliche Erzählungen, hg. von Max Raabe, Frankfurt a.M., 320f.

4. „Es ist heut keiner, der nicht entfremdet ist“ (F. Rosenzweig). Christlich-jüdisches Lernen auf dem Weg einer zweiten Naivität

Wenn Kafka seine Erzählung ‚Heimkehr‘ auch in Kenntnis und als Leser der neutestamentlichen Erzählung vom ‚verlorenen Sohn‘ zu Papier bringt – oder aber zumindest wir als Lesende diese Rezeptions-Brücke herstellen – dann gelingt es ihm, ein ‚weißes Feuer‘ zwischen den Buchstaben zum Leuchten zu bringen, das meine eigene (christliche) Verstehens-Perspektive dieses Textes sehr bereichert:

‚Heimkehr‘ lässt mich teilhaben an der Rückkehr eines erwachsenen Menschen in ‚meines Vaters alten Hof‘. Sie ist getränkt von der Erfahrung der Wieder-Begegnung mit Zurückgelassenem, mit Verlassenem. Die zurückliegenden Erfahrungen, die zur Trennung, zum Aufbruch, zum Verlassen, führten, werden in ‚Heimkehr‘ nicht thematisiert. Die Erzählung beginnt mit der vollzogenen Heimkehr – die nicht zu einer Aufhebung von Schmerz und Ambivalenz, nicht zur ‚Versöhnung‘ mit Vater und Geschwistern führt, sondern zu Erfahrungen, die neue Zerrissenheit, Sehnsucht und Ferne mit sich bringen, aber auch die Akzeptanz jener Ferne und des Geheimnisses zwischen Menschen, das nicht anders erzählbar ist als durch die Text und Schrift werdende Berührung mit dem Versuch, dem Entschluss zur Heimkehr. Dass er nicht zu einem Ziel, sondern zu einer Möglichkeit, und sei es einer zögerlichen, führt, vollzieht der Lesende mit.

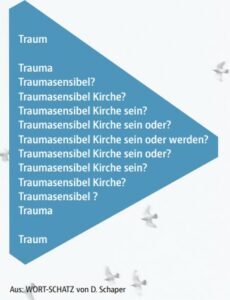

Sind diese Leseerfahrungen nicht hilfreich, um biblische Erzählungen wie zum Beispiel die vom ‚verlorenen Sohn‘ aus der Entweder-Oder-Logik des Gelingens respektive Erfülltwerdens bzw. des Scheiterns herauszuführen? Auch in Luk 15, 11ff. bleibt erstaunlich offen, ob die durch die Rückkehr des jüngeren Sohnes neue Familienkonstellation glücken kann. Wird es den ‚Eltern‘ gelingen, die Lebenserfahrungen des fern-nahen Sohnes, seine offensichtliche Traumatisierung in der Ferne (Luk 15, 14-17), und die des zu Hause Gebliebenen zusammenzuhalten? Die biblische Erzählung beantwortet diese Frage über den Appell des Vaters hinausgehend (v. 24) nicht – die jüdisch-christliche Geschichte von Synagoge und Kirche, die zur Rezeptionsgeschichte der Bibel gehört, jedoch erzählt auf ihre Weise, wie die beiden „Erbteile“ von Judentum und Christentum gegeneinander ausgespielt werden und zu einer Ferne und Fremdheit führten und noch führen. Dass die Entfremdungsgeschichten beider Religionen, der christliche und rassische Antisemitismus der Neuzeit, die Assimilisierungsbestrebungen der jüdischen Minderheiten etc. weitere Prozesse mit sich bringt, die es schwer und kompliziert machten, Zugehörigkeit zu empfinden, hat Franz Kafka im deutschsprachigen Judentum im tschechisch-christlichen Prag und auch in der eigenen familiären Situation zutiefst erfahren.[1]

In Kafkas erzählerischer Bewegung[2] von ‚Heimkehr‘ finde ich einen ‚Mut zur Zögerlichkeit‘, der nicht nur der Lektüre und Auslegung biblischer Texte wie der vom ‚Verlorenen Sohn‘ guttut. Der Berliner Theologe Friedrich-Wilhelm Marquardt weist entgegen einer immer wieder drohenden Privatisierung der Auslegung von Lukas 15, 11ff. darauf hin, dass es in dieser Erzählung auch um die „großen Verheißungen Gottes an die Menschen“[3] geht. Sie spiegeln sich in jenem Umgang mit dem „Erbe“, das in der biblischen Erzählung auf zwei Brüder verteilt wird. Der jüngere Bruder, in seinem nachvollziehbaren ‚Zwang‘, aufzubrechen und das Erbe als Jüngerer pekuniär anzutreten, beschleunigt die Zeit und „will sich selbst die Verheißung erfüllen, die ihm versprochen ist. … Mit solchen Forderungen gebärden wir Christen von heute uns wild und ungeduldig, sind zappelig und können nicht mehr abwarten, dass Gottes Leben sich erfüllt und sich in uns vollendet“. Der andere Bruder „hat dazu eine andere innere Einstellung. Bis die Verheißung sich erfüllt, lebt und arbeitet er aus der Verheißung. Er dient um ihre Erfüllung lange, lange Jahre, wie Jakob um Rahel, bleibt zielgerichtet, bleibt zwar zuhause, hält fest an der Tradition des Vaters, aber er bleibt offen nach vorne.“[4]

Als theo-logische Mitte der Erzählung macht Marquardt jedoch den Maqom, also Gott selbst als ‚Ort der Welt‘ aus: Die Geschichte von den beiden ein- und auskehrenden Söhnen zielt auf den freude-taumelnden, seligen Maqom, den Gott mit sich und für andere aus-füllen will und: „Er ist das Wesen, das den Sündern entgegenstürmt, das alles und alle zum Tanzen bringt; er ist es, der zum Fest rüstet und ersetzt, was wir verschleudern und verspielen.“ Die Heimkehr ist zuallererst „Gottes Antwort auf sich selbst. Er erfüllt sich seine Sehnsucht nach uns.“[5] Erzählbar wird diese theo-logische Mitte angesichts der zappelnden und ungeduldigen versus im Modus der Möglichkeit lebenden Geschwister nur als eine U-Topie. Der „Ort“, der Menschen als Geschöpfen Gott bereit- und offensteht, ist in der Wirklichkeit der Welt-Orte umstritten, verloren, umkämpft, zerrissen und verlassen. „Es kann dazu kommen, dass nicht Eden die Utopie ist, sondern der Ort ‚jenseits von Eden‘“[6].

Spricht nicht auch Kafkas Text ‚Heimkehr‘, der so zentral um den Ort des ‚alten Hofes‘ herum platziert und erzählt ist, in diese Zerrissenheit des Ortes ‚jenseits von Eden‘ hinein, der nur in einer Ambivalenz von Nähe und Ferne, von Trennung und erneuter Bewegung, anwesend ist? Zu Recht macht Karl Josef Kuschel darauf aufmerksam, dass Kafka, sofern er sich in seinem literarischen und auch autobiografischen Werk überhaupt auf biblische Texte bezieht, angezogen wird von Themen, die mit der „Vertreibung aus dem Paradies, Sündenfall, nicht aber Exodus, Prophetie und Erlösung“[7] verbunden sind. „Nur das Alte Testament sieht – nichts noch darüber zu sagen“, notiert Kafka einmal in seinem Tagebuch.[8] Dieses, biblische Texte aufgreifende und von Kafka selbst fortgeschriebene ‚Sehen‘ hat jedoch nicht nur einen „quälenden Aufklärungsprozess über sich selbst“[9] zum Gegenstand.

Kafka kommt, unter anderem durch Vorträge Martin Bubers in Prag (1909-1910), durch seine Begegnung mit der ostjüdischen Theatertruppe unter Leitung von Jizchak Löwy, seine Annäherung an die jiddische Sprache, an den Zionismus, mit einem Strom jüdischer Erneuerung und Hermeneutik in Berührung, wie ihn Franz Rosenzweig, Martin Bubers engster theologischer Partner, in seiner Rede zur Eröffnung des Freien Jüdischen Lehrhauses in Frankfurt 1920 programmatisch so zum Ausdruck bringt: „Es ist heut keiner, der nicht entfremdet ist.“ Deshalb brauche es ein „Lernen in umgekehrte Richtung. … Ein Lernen, zu dem am befähigsten heute der ist, der – am meisten Fremdes mitbringt. Also gerade nicht der jüdische Fachmann. Jedenfalls der jüdische Fachmann nicht als Fachmann, sondern auch er nur soweit er Entfremdeter ist, soweit er Heimsuchender, Heimkehrender ist.“[10] Für dieses neue Denken und Lernen, so drückt es Rosenzweig an anderer Stelle aus, braucht es – Zeit. „Zeit brauchen heißt: nichts vorwegnehmen können, alles abwarten müssen, mit dem Eigenen vom andern abhängig sein.“[11]

Ernst Simon, Schüler von Franz Rosenzweig und Martin Buber, hat die Haltung dieses nicht absichtsvollen, sondern den Lebenserfahrungen des Erwachsenen folgenden und sie begleitenden Lernens als eine solche der ‚zweiten Naivität‘ bezeichnet. „Die Einfalt der Kindheit ist eine »immerwährende Vergangenheit« (Franz Rosenzweig), die sich bei der Geburt eines jeden Kindes täglich erneuert; die zweite Naivität hegt stets in der Zukunft, aber die ihr teilhaftig Gewordenen leben schon gegenwärtig in ihrer Atmosphäre, nicht immer, aber immer wieder.“[12]

In meiner rheinischen Heimat nicht weit von Köln lebe ich in der Nähe zweier Landsynagogen – Titz-Rödingen und Pulheim-Stommeln – , die heute auf unterschiedliche Weise Kultur- und Gedenkorte jüdischen Lebens sind. Die Landsynagoge in Rödingen erzählt die Geschichte ihrer jüdischen Stifterfamilie im 19. Jahrhundert, ihrer Verfolgung im Nationalsozialismus und des erzwungenen Verlassens ihres Lebensortes. Das „Kunstprojekt Synagoge Stommeln“ erzählt davon, wie nach der Wieder-Entdeckung dieses Ortes in den 1990er Jahren Kunstprojekte internationaler Künstlerinnen und Künstler immer aufs Neue zur Auseinandersetzung mit jüdischem Leben in der Diaspora, seinen kulturellen Veränderungen, den antisemitischen Bedrohungen und seiner bleibenden Gegenwart einladen und ein intensives Spannungsfeld zwischen Raum, Besuchenden und Umgebung aufbauen.

Jedes Mal, wenn ich einen dieser beiden Orte allein oder mit Lerngruppen besuche, begleitet mich dabei in Gedanken auch Franz Kafkas Text „Heimkehr“. Mit den Nuancen, mit der Neugier einer ‚zweiten Naivität‘, erfüllt sowohl vom Schrecken des alten und neuen Antisemitismus in unseren Biografien und unserer Zeitgenossenschaft, erfüllt aber auch von den Lernerfahrungen mit jüdischem Leben, ihrer Literatur, Philosophie und Schriftgelehrsamkeit erfahre ich, was Rosenzweig in seiner Rede zum Ausdruck brachte: „Zeit brauchen heißt: nichts vorwegnehmen können, alles abwarten müssen, mit dem Eigenen vom andern abhängig sein.“

Für diese ekstatische wie vulnerable Erfahrung bin ich zutiefst dankbar.

[1] Karl Josel Kuschel zitiert aus Kafkas Tagebuchaufzeichnungen: „Weg vom Judentum, meist mit unklarer Zustimmung der Väter (diese Unklarheit war das Empörende), wollten die meisten, die deutsch zu schreiben anfingen, sie wollten es, mit den Hinterbeinchen klebten sie noch am Judentum des Vaters und mit den Vorderbeinchen fanden sie keinen neuen Boden“, in: Karl Josef Kuschel, Auf dem Seil. Franz Kafka, Stuttgart 2024, 58 (57-65).

[2] Kafkas Tagebucheintragung (siehe Anmerkung 4) geht so weiter: „… Die Verzweiflung darüber war ihre Inspiration“: a.a.O., 58.

[3] Friedrich-Wilhelm Marquardt, Lasset uns mit Jesus ziehen. Dahlemer Predigten und Texte über die Wege Jesu, hg. von Michael Weinrich, Neuendettelsau 2004, 150f.

[4] A.a.O, 150.

[5] A.a.O., 151.

[6] F.W. Marquardt, Eia, wärn wir da. …, 65.

[7] Kuschel, a.a.O., 101.

[8] Bei Kuschel, a.a.O., 106.

[9] A.a.O., 104.

[10] , 97.

[11] Franz Rosenzweig, „Das neue Denken“, in: Ders., Kleinere Schriften., 373-398, hier: 386f.

[12] Ernst Simon, Brücken. Gesammelte Aufsätze, Heidelberg 1965, S. 273-279, hier: 278.

Fr., 28.03.2025, 10:00–16 Uhr

Fr., 28.03.2025, 10:00–16 Uhr LITERATURTIPP

LITERATURTIPP

Die erste sogenannte „Glaubenstaufe“ Erwachsener fand Ende Januar 1525 in Zürich statt. Hinter dem gemeinsamen Namen „Täufer“ verbarg sich eine vielfältige Bewegung. Gruppen wie die Mennoniten, die Hutterer, die Schweizer Brüder, die Melchioriten gehören dazu. Täufer lebten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland, in der heutigen Schweiz, aber auch in der Kurpfalz, in Bayern, Hessen, Thüringen, in Württemberg sowie in Österreich und in Mähren. Auch Baptisten und Quäker zählen zu diesem ‚gewagten‘ Spektrum.

Die erste sogenannte „Glaubenstaufe“ Erwachsener fand Ende Januar 1525 in Zürich statt. Hinter dem gemeinsamen Namen „Täufer“ verbarg sich eine vielfältige Bewegung. Gruppen wie die Mennoniten, die Hutterer, die Schweizer Brüder, die Melchioriten gehören dazu. Täufer lebten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland, in der heutigen Schweiz, aber auch in der Kurpfalz, in Bayern, Hessen, Thüringen, in Württemberg sowie in Österreich und in Mähren. Auch Baptisten und Quäker zählen zu diesem ‚gewagten‘ Spektrum.

Im linksrheinischen Köln erinnern zwei Orte an diese Geschichte: Auf der Via Reformata (

Im linksrheinischen Köln erinnern zwei Orte an diese Geschichte: Auf der Via Reformata (

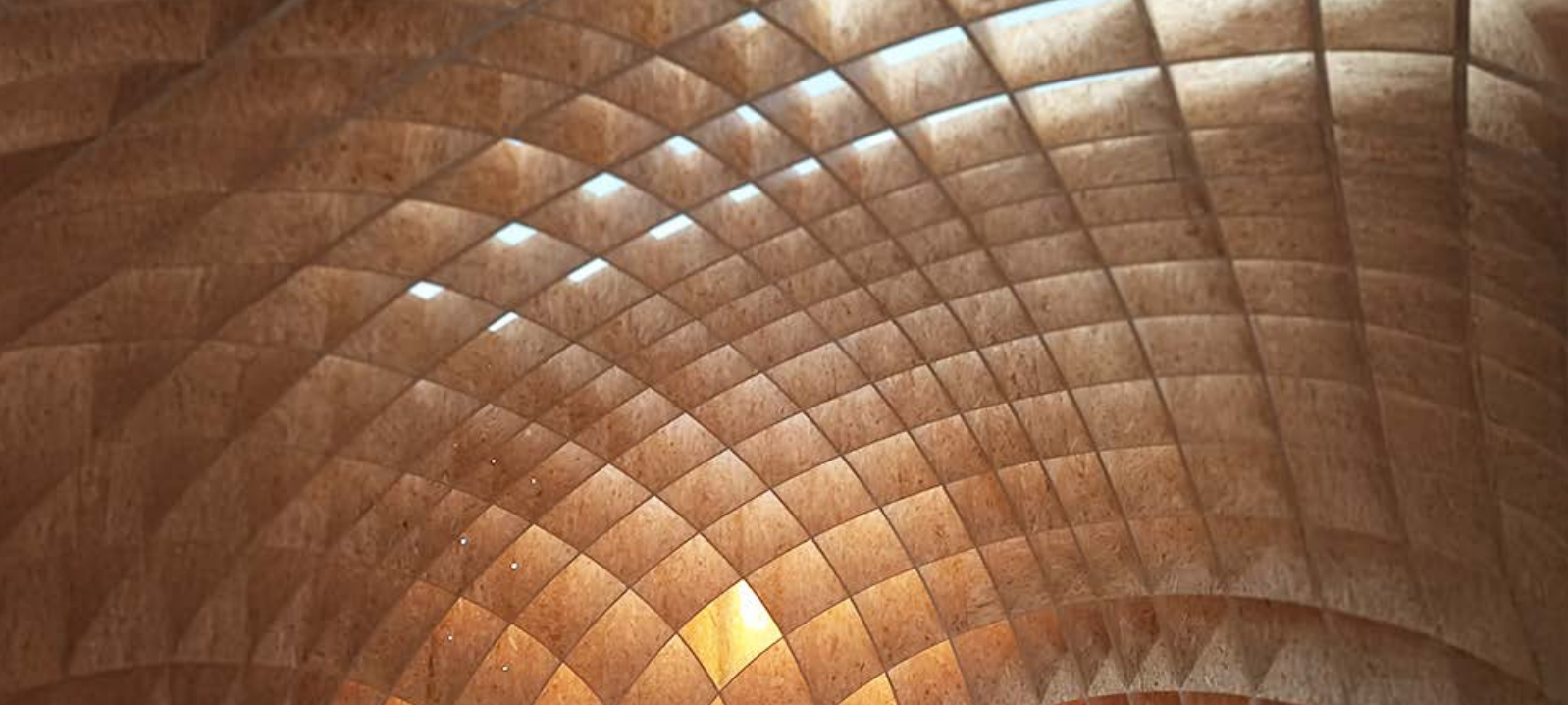

gibt es ein Feld, dort werde ich Dich treffen“ bewegten sich in verschiedenen Sprachen linienförmig durch das G

gibt es ein Feld, dort werde ich Dich treffen“ bewegten sich in verschiedenen Sprachen linienförmig durch das G ewölbe des Gebetshauses und umrahmten die Worte, Gespräche und Begegnungen in der ersten Hälfte.

ewölbe des Gebetshauses und umrahmten die Worte, Gespräche und Begegnungen in der ersten Hälfte.

ffnung wurde so ausgedrückt: „Ich würde mich freuen wenn ihr weitermacht.“

ffnung wurde so ausgedrückt: „Ich würde mich freuen wenn ihr weitermacht.“

diesem anderen Blickwinkel auf den Islam und seinen friedenstheologischen Inhalten laden ein:

diesem anderen Blickwinkel auf den Islam und seinen friedenstheologischen Inhalten laden ein: Islam bedeutet Frieden. Beharrlich hört man seit den Tagen des 11. Septembers 2001 von jungen Muslimen diesen Satz.

Islam bedeutet Frieden. Beharrlich hört man seit den Tagen des 11. Septembers 2001 von jungen Muslimen diesen Satz. Über welche Friedenspotenziale verfügt der Islam? Wie kann er das Friedenspotenzial des Judentums und des Christentums ergänzen? Zu einer dreiteiligen Vortragsreihe zu diesem anderen Blickwinkel auf den Islam und seinen friedenstheologischen Inhalten laden ein:

Über welche Friedenspotenziale verfügt der Islam? Wie kann er das Friedenspotenzial des Judentums und des Christentums ergänzen? Zu einer dreiteiligen Vortragsreihe zu diesem anderen Blickwinkel auf den Islam und seinen friedenstheologischen Inhalten laden ein: Wenn es um die Gottesbeziehung des Menschen geht, hat die Theologie bisher auf die »Schuld« gesetzt: Das Heil des Menschen besteht in der Erlösung von der Sünde! Die meisten Menschen erleben sich aber gar nicht als sündig. Einen neuen Weg geht der Würzburger Theologe Klaas Huizing. Die Weisheitstheologie der Bibel entdeckt er für eine Neubestimmung der Rede von Gott. Zentral darin steht die Leiblichkeit des Menschen. Es ist das leibliche in der Welt sein, das dem Menschen Erfahrungen des Heiligen ermöglicht und es sind die Weisheitstraditionen der Bibel, die diesen Erfahrungen Gestalt und so dem Leben Orientierung geben.

Wenn es um die Gottesbeziehung des Menschen geht, hat die Theologie bisher auf die »Schuld« gesetzt: Das Heil des Menschen besteht in der Erlösung von der Sünde! Die meisten Menschen erleben sich aber gar nicht als sündig. Einen neuen Weg geht der Würzburger Theologe Klaas Huizing. Die Weisheitstheologie der Bibel entdeckt er für eine Neubestimmung der Rede von Gott. Zentral darin steht die Leiblichkeit des Menschen. Es ist das leibliche in der Welt sein, das dem Menschen Erfahrungen des Heiligen ermöglicht und es sind die Weisheitstraditionen der Bibel, die diesen Erfahrungen Gestalt und so dem Leben Orientierung geben.